Es ist Montagmorgen, 9:17 Uhr. In einer Hamburger Redaktion sitzt eine Volontärin vor drei Bildschirmen. Links: Twitter-Feed mit Breaking News aus Washington. Mitte: Google Analytics, die Kurve zeigt nach unten. Rechts: Ein Word-Dokument, Überschrift noch leer. Ihr Redaktionsleiter ruft vom Schreibtisch gegenüber: „Wir brauchen was zu der Story, schnell, bevor es alle haben.» Die Volontärin öffnet drei weitere Tabs, kopiert zwei Absätze aus einer Agenturmeldung, formuliert um, fügt ein Zitat ein, das sie nicht gegengeprüft hat. Zwölf Minuten später ist der Artikel online. Medienethik? Steht irgendwo im Redaktionsstatut. Gelesen hat es niemand seit der Einführungsveranstaltung.

Diese Szene ist kein Einzelfall. Sie ist Alltag in einer Branche, die zwischen Geschwindigkeit und Gewissen zerrieben wird. Medienethik – einst das Fundament journalistischer Arbeit – ist zu einer theoretischen Größe geworden, die man kennt, respektiert und dennoch täglich missachtet. Nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Zwang. Aus ökonomischem Druck, aus Plattformlogik, aus der Angst, im Strom der Informationen unterzugehen.

Woher Medienethik kommt und was sie eigentlich will

Medienethik ist kein Produkt der Digitalisierung. Ihre Wurzeln reichen zurück in Zeiten, als Zeitungen noch gesetzt wurden und Redaktionen Gatekeeper waren. Der Deutsche Presserat formulierte 1973 seinen Kodex – Richtlinien, die Wahrhaftigkeit, Sorgfalt und Achtung der Menschenwürde zur Pflicht erklärten. Dahinter stand eine simple Idee: Journalismus hat Macht. Macht über öffentliche Meinung, über Karrieren, über politische Prozesse. Diese Macht braucht Verantwortung.

Die klassischen Prinzipien sind schnell aufgezählt: Trenne Werbung von Inhalt. Prüfe Quellen. Gib Menschen das Recht auf Gegendarstellung. Respektiere Privatsphäre. Vermeide Diskriminierung. Schütze Informanten. Das klingt selbstverständlich. War es nie. Schon in der analogen Medienwelt wurden diese Regeln gebogen, umgangen, ignoriert – meist dann, wenn wirtschaftliche oder politische Interessen drängten.

Aber wenigstens existierte ein gemeinsamer Referenzrahmen. Redaktionen hatten Zeit. Artikel durchliefen mehrere Instanzen. Ein Chefredakteur konnte eine Story stoppen, wenn ihm etwas merkwürdig vorkam. Heute ist dieser Mechanismus weitgehend verschwunden. Nicht weil die Regeln abgeschafft wurden, sondern weil die Bedingungen, unter denen sie funktionieren sollten, nicht mehr existieren.

Algorithmen als neue Chefredakteure

Wer bestimmt heute, welche Geschichte erzählt wird? Nicht mehr allein die Redaktionskonferenz. Es sind Algorithmen, die entscheiden, was gesehen wird und was in der Versenkung verschwindet. Google News bevorzugt bestimmte Formate. Facebook belohnt Emotionen. TikTok setzt auf Geschwindigkeit und visuelle Reize. Die TAB-Analyse zum Einfluss von Algorithmen zeigt, dass Plattformen Inhalte nach Aufmerksamkeits- und Gewinninteressen priorisieren, nicht nach journalistischen Werten. Jede Plattform hat eigene Regeln – und keine davon wurde mit Blick auf journalistische Ethik programmiert.

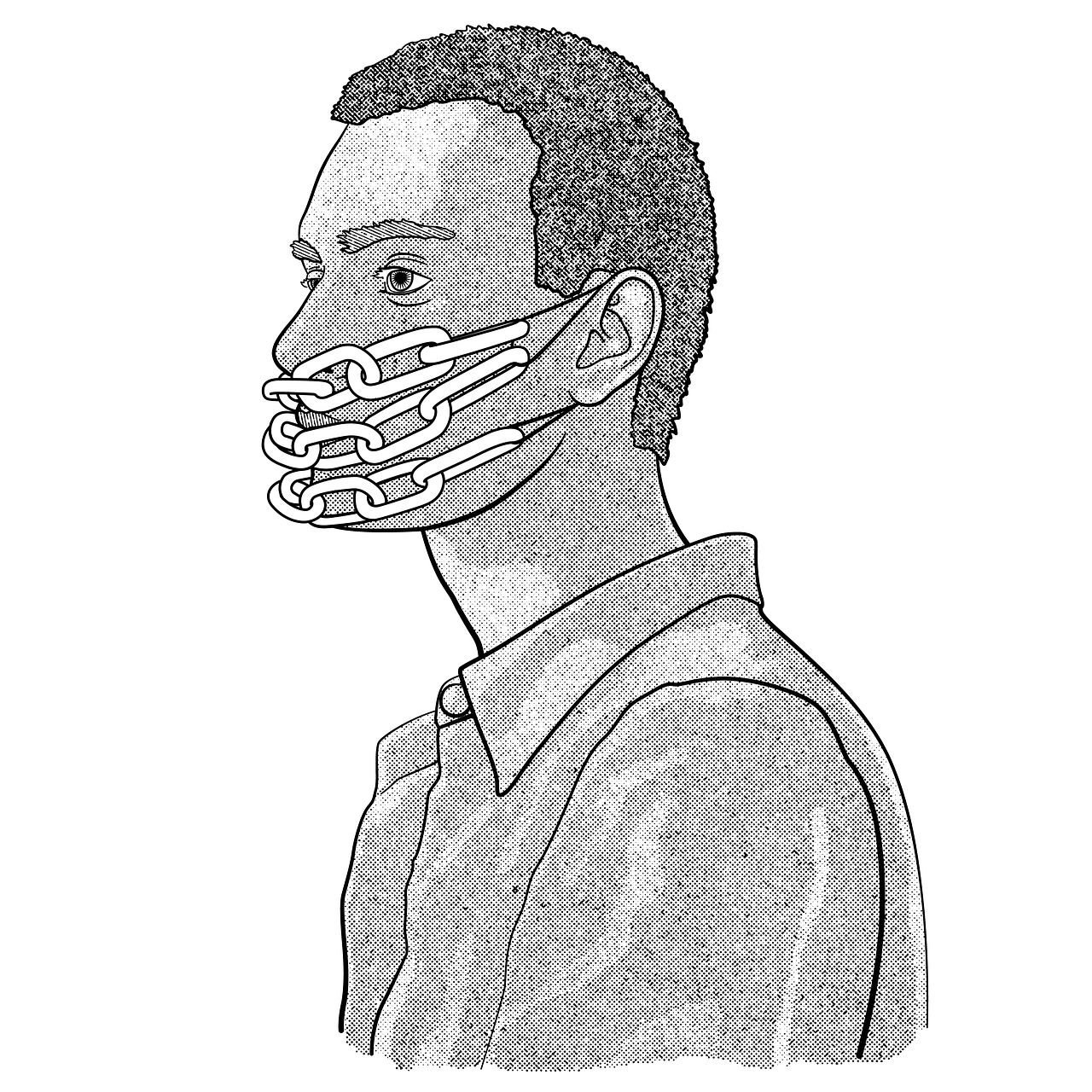

Das führt zu einer paradoxen Situation: Redaktionen produzieren Inhalte nach ethischen Standards, verbreiten sie aber über Kanäle, die genau das Gegenteil fördern. Clickbait funktioniert. Emotionalisierung funktioniert. Verkürzung funktioniert. Wie die bpb-Analyse der KI-gestützten Manipulation zeigt, ermöglichen Plattform-Algorithmen gezielt die Verbreitung emotionalisierender Inhalte zur kollektiven Beeinflussung. Wer sich an klassische Medienethik hält – differenzierte Darstellung, Quellenvielfalt, Zurückhaltung bei Spekulationen –, produziert Inhalte, die algorithmisch benachteiligt werden.

Ein Beispiel: Eine Lokalzeitung recherchiert monatelang zu Korruptionsvorwürfen gegen einen Kommunalpolitiker. Der Artikel ist 3.000 Wörter lang, juristisch geprüft, mit mehreren Quellen abgesichert. Reichweite: überschaubar. Gleichzeitig geht ein Twitter-Thread viral, der dieselben Vorwürfe in 280-Zeichen-Häppchen ausbreitet, ohne Belege, ohne Gegendarstellung, ohne Konsequenz. Das ist keine medienethische Frage mehr. Das ist ein strukturelles Problem.

Digitale Medien schaffen Echoräume, in denen Reichweite und Relevanz auseinanderdriften – ein Mechanismus, der ethische Standards systematisch unterläuft, weil er Aufmerksamkeit über Substanz stellt.

Geschwindigkeit frisst Sorgfalt

Die Nachrichtenzyklen haben sich beschleunigt. Was vor zwanzig Jahren ein Drei-Tage-Prozess war – recherchieren, schreiben, redigieren, freigeben –, muss heute in drei Stunden passieren. Oft schneller. Breaking News bedeutet: Wer als Letztes berichtet, hat verloren. Das gilt für etablierte Medien genauso wie für Blogs und Social-Media-Kanäle.

Sorgfalt ist das erste Opfer dieser Beschleunigung. Quellen werden nicht mehr doppelt geprüft. Hintergründe bleiben unrecherchiert. Kontext fehlt, weil keine Zeit bleibt, ihn einzuordnen. Stattdessen: Copy-Paste aus Agenturmeldungen, minimale redaktionelle Bearbeitung, ab damit ins Netz. Recherche statt Copy-Paste ist der Anspruch – die Realität sieht oft anders aus.

Das Problem verschärft sich durch den Zwang zur Aktualität. Einmal veröffentlicht, verschwindet ein Artikel im Nachrichtenstrom. Korrekturen werden zwar nachgereicht, erreichen aber nur einen Bruchteil der ursprünglichen Leserschaft. Der Schaden – falsche Information, verzerrte Darstellung, diffamierende Behauptung – bleibt. Medienethik fordert Richtigstellung. Plattformlogik macht sie wirkungslos.

KI als ethisches Minenfeld

Künstliche Intelligenz verändert Journalismus fundamental. Automatisierte Texterstellung, personalisierte Content-Ausspielung, Deepfakes, Bildmanipulation – die Werkzeuge werden mächtiger, die ethischen Dilemmata komplexer. KI-Inhalte im Journalismus werfen Fragen nach Pressefreiheit, Glaubwürdigkeit und Verantwortung auf.

Ein automatisch generierter Artikel über Quartalszahlen mag unproblematisch sein. Aber was ist mit KI-gestützter Personalisierung, die jedem Nutzer eine andere Version derselben Geschichte zeigt? Was ist mit algorithmisch erstellten Analysen, die auf Daten basieren, deren Qualität niemand überprüft hat? Was ist mit Sprachmodellen, die Quellen halluzinieren und Zusammenhänge erfinden?

Die klassische Medienethik hat darauf keine Antworten. Sie wurde für eine Welt entwickelt, in der Menschen Texte schreiben und Menschen sie lesen. In der KI-getriebenen Medienwelt verschwimmen die Verantwortlichkeiten. Wer haftet für einen Fehler: der Programmierer, die Redaktion, das Modell? Wer entscheidet, welche Informationen eine KI berücksichtigt und welche sie ignoriert? Die Frage, ob KI objektiv berichten kann, ist weniger technisch als ethisch – und bleibt bisher unbeantwortet.

Werbung und Wahrheit – eine unmögliche Ehe

Der Grundsatz „Trenne Werbung von Redaktion» klingt eindeutig. Ist er nicht. Native Advertising, Influencer-Kooperationen, gesponserte Inhalte – die Grenzen sind fließend geworden. Leser sollen erkennen können, was journalistischer Inhalt ist und was bezahlte Werbung. In der Praxis funktioniert das selten.

Ein Lifestyle-Magazin veröffentlicht einen Artikel über nachhaltige Mode. Zwölf Marken werden erwähnt, alle positiv. Am Ende steht kleingedruckt: „In Kooperation mit XY entstanden.» Ist das noch Journalismus? Oder Marketing mit redaktionellem Anstrich? Content-Marketing bewegt sich zwischen Aufklärung und Manipulation – ehrliche Kommunikation ist selten.

Die wirtschaftliche Realität vieler Medienhäuser erzwingt diese Grenzüberschreitungen. Werbeeinnahmen brechen weg, Abomodelle funktionieren nur für wenige. Also müssen alternative Einnahmequellen her: Branded Content, Events, Dienstleistungen. Alles legitim – solange die Trennung gewahrt bleibt. Doch genau diese Trennung verschwimmt, wenn Redaktionen unter Druck stehen, werbende Inhalte so zu gestalten, dass sie wie Journalismus aussehen.

Datenschutz als vergessene Dimension

Medienethik beschränkt sich nicht auf Textproduktion. Sie umfasst auch den Umgang mit Nutzerdaten. Jeder Klick, jede Verweildauer, jede Interaktion wird erfasst, ausgewertet, monetarisiert. Tracking-Hintertüren im Datenschutz 2025 sind gefährlich – und werden von vielen Medienhäusern billigend in Kauf genommen.

Cookie-Banner sind das symbolische Feigenblatt dieser Entwicklung. Nutzer werden gefragt, ob sie zustimmen – und wer ablehnt, bekommt oft keinen Zugang zum Inhalt. Das ist keine echte Wahl. Es ist Nötigung im rechtlichen Graubereich. Medienethik würde fordern: Respektiere die Privatsphäre deiner Leser. Plattformökonomie antwortet: Ohne Daten kein Geschäftsmodell.

Das Problem geht tiefer. Personalisierte Werbung, Profiling, Retargeting – all das basiert auf Datensammlung, die weit über das hinausgeht, was für journalistische Arbeit nötig wäre. Medien sind zu Datenkonzernen geworden, die nebenbei noch Artikel produzieren. Ethische Reflexion darüber? Findet kaum statt.

Was bleibt von Medienethik?

Die Frage ist nicht, ob Medienethik noch gilt. Sie gilt. Die Frage ist, ob sie noch durchsetzbar ist in einem System, das strukturell dagegen arbeitet. Journalismus im digitalen Zeitalter bewegt sich in einem Spannungsfeld aus ökonomischem Zwang, technologischer Beschleunigung und fragmentierten Öffentlichkeiten. Klassische ethische Grundsätze passen nicht mehr auf diese Realität.

Das bedeutet nicht, dass man sie aufgeben sollte. Es bedeutet, dass sie neu gedacht werden müssen. Medienethik kann nicht länger eine Sammlung idealistischer Forderungen sein, die in der Praxis scheitern. Sie muss konkrete Antworten liefern auf konkrete Probleme: Wie gehe ich mit automatisierten Inhalten um? Wie sichere ich Sorgfalt unter Zeitdruck? Wie trenne ich Werbung von Redaktion, wenn beide finanziell voneinander abhängen?

Vielleicht braucht es neue Institutionen. Vielleicht braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen, die Plattformen in die Pflicht nehmen. Laut einer Körber-Studie zur EU-Plattformregulierung ist der Digital Services Act ein weltweiter Goldstandard, um Grundrechte gegen algorithmische Übermacht zu schützen. Vielleicht braucht es eine Kultur, die Langsamkeit und Genauigkeit wieder wertschätzt. Sicher ist: Medienethik kann nicht Aufgabe einzelner Redaktionen bleiben. Sie muss systemisch verankert werden – oder sie bleibt das, was sie heute oft ist: ein schönes Ideal ohne Konsequenz.

Medienethik ist kein Luxus, den man sich leistet, wenn Zeit und Geld da sind. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Journalismus überhaupt noch funktioniert.

Schreibe einen Kommentar